Knickenberghaus, Knickenbergplatz 3

Die wechselvolle Geschichte des Knickenberghauses

Um zu den Anfängen des Knickenberghauses zu kommen, muss das Rad der Geschichte um 210 Jahre zurückgedreht werden. Eng verknüpft ist es mit der Telgter Schulgeschichte.

Die Veröffentlichungen der nachfolgenden Aufzeichnungen sollen ggf. vorgenannte Quellen ergänzen oder vervollkommnen.

1815

Im Jahre 1815 musste die städtische Knabenschule, die aus einer deutschen und einer lateinischen Schule bestand und seit 1787 im Erdgeschoss des Telgter Rathauses am Markt untergebracht war, einem Stadt- und Landgericht weichen. Als Notlösung wurde für die Knaben zunächst eine Räumlichkeit auf dem „Wientgenschen“ Anwesen an der Baßfelder Stroote (heute Baßfeld) gefunden.

Stadtarchiv, Frank Uekötter

1817

Ende 1817 waren die Verhandlungen zwischen den Gemeindevertretern von Stadt und Kirchspiel Telgte und dem preußischen Landrat von Münster, Lambert Hammer (1763–1831), so weit gediehen, dass ein Antrag zum Bau einer neuen Schule vorgelegt werden konnte. Um die leere Gemeindekasse nicht noch mehr zu belasten, plante man den Ankauf eines Hauses in der Herrenstraße. Dieses sollte umgebaut werden, sodass es sich als Schulgebäude mit einer Lehrerwohnung eignete.

Stadtarchiv

1818

Seitens der Regierung in Münster fanden diese Pläne aber keine Zustimmung. Sie hielt es für nötig, eine völlig neue Schule einzurichten, und sie hatte auch schon einen Bauplatz an der Mühlenstraße ins Auge gefasst, der der Vikarie St. Nicolai gehörte. Mit dem Vikar Dalmöller (1775–1831) wurde man sich schnell einig, sodass das Grundstück der Stadt ab Martini (11. November) 1818 zur Verfügung stand.

Das größte Problem war die Finanzierung des Neubaus. Bürgermeister Max Schulz schlug vor, die Kosten auf alle Eingesessenen von Stadt und Kirchspiel umzulegen sowie städtische Grundstücke zu verkaufen.

Außerdem sollte geprüft werden, ob auch die Kirche in die Pflicht genommen werden kann.

Als diese Vorüberlegungen abgeschlossen waren, ging es an die konkrete Planung. Unstimmigkeiten gab es darüber, ob man massiv bauen oder einem einstöckigen Fachwerkhaus den Vorzug geben sollte. Der Klassenraum wurde für etwa 200 Kinder konzipiert, eine Lehrerwohnung war ebenfalls vorgesehen. Diese hatte eine Stube, eine Schlafstube, eine Kammer, eine Küche, ein Stübchen für die Magd und einen Bodenraum.

Außerdem bat der damalige Schulleiter Christian Homann um eine Stallung, um – wie er sagte – „allenfalls ein Schwein füttern zu können“. Der Bau sollte längs der Mühlenstraße liegen, um so einen Garten für die Schule auszusparen.

Einen weiteren Beweis für seine sparsame Planung gab der Landrat Hammer mit der Aufforderung an den Bürgermeister, die eventuell vorhandenen Fundamente eines bei einem Stadtbrand 1739 abgebrannten Hauses zu nutzen.

Der Kostenvoranschlag für die neue Schule belief sich auf 1586 Reichsthaler, 9 gute Groschen und 6 Pfennig. Im November 1820 fand die Bauabnahme durch den damaligen Bauinspektor Müser statt. Die Inneneinrichtung wurde im folgenden Jahr angefertigt. Sie kostete 145 Reichsthaler und 17 gute Groschen.

Lehrer an der Knabenschule war der damals 36-jährige Christian Homann. Im Winter unterrichtete er etwa 170, im Sommer etwa 100 Kinder. Er versah das Amt bis zu seinem Tode im Jahre 1835.

Stadtarchiv

1845

Joseph Knickenberg (1814–1884) ließ um 1845 am heutigen Knickenbergplatz 5 ein kleines, einstöckiges Haus hinter dem bisherigen Knabenschulhaus errichten. Das Gebäude wurde nicht an der Straße errichtet, sondern so gestellt, dass es mit seiner westlichen Vorderfront an den Schulhof hinter dem Knabenschulhaus (Mühlenstraße 3) angrenzte. Es handelt sich um einen Bau aus sichtbar vermauerten Feldbrand-Backsteinen. Das Haus ist für Telgte ein wichtiges baugeschichtliches Zeugnis aus schul- und bildungsgeschichtlicher Sicht. Im Gründungsjahr des Instituts erhielt das Haus im Zusammenhang mit der Gründung der Privatschule Knickenberg ein zusätzliches Stockwerk und rückwärtig einen Anbau als Stallung. Zugleich wurde über dem Satteldach ein Uhrturm aufgestellt, sodass die Schüler auf dem vorgelagerten Schulhof jederzeit die Zeit ablesen konnten. Der schiefergedeckte Turm war ehemals im oberen Bereich offen. Das Uhrwerk ist bis auf das Ziffernblatt nicht mehr vorhanden – um 1980 wurde der Turm mit Kupferblech beschlagen, um weiteres Eindringen von Wasser in das Dach zu verhindern. Auf der Rückseite wurde 1859 ein schmales Wirtschaftsgebäude entlang der südwestlichen Grundstücksgrenze angebaut. Dieses scheint mehrmals erweitert worden zu sein und erhielt dabei später auch ein Obergeschoss, das auch als Nebengebäude der Schule mit unbekanntem Zweck diente. Dieses Hintergebäude wurde 1976 abgerissen. Ab 1976 gab es eine private Initiative zum Erhalt des Gebäudes. „Dabei handelt es sich um einen ersten Versuch in der Stadt, historische Substanz nicht abzubrechen, sondern zu erhalten“, ist in einer Vorlage zu einer Planungsausschusssitzung zu lesen. Zunächst wurde 1976 eine Modernisierung als Gaststätte mit Wohnung geplant. 1978 folgte ein neuer Plan zum Umbau als Galerie und Antiquitätenhandel. Nach einem weiteren Besitzerwechsel wurde das Gebäude 1980 als Wohnhaus ausgebaut und wird bis heute als Wohnhaus genutzt. Die Denkmalschützer des LWL haben das historische Gebäude mit der Denkmalnummer S/57 am 20. Dezember 2018 unter Denkmalschutz gestellt.

Westfälische Nachrichten, Hilmar Henke

1859

Nachfolger des ehemaligen Schulleiters Christian Homann wurde Joseph Knickenberg. Er wurde am 8. August 1814 in Heddinghausen bei Bad Arolsen geboren und starb am 18. August 1884 in Telgte an einer Lungenentzündung. Sein Vater war ein königlicher Steuerkontrolleur. Er ließ Joseph schon früh von einem Geistlichen in den alten und neuen Sprachen unterrichten. Joseph kam im Knabenalter nach Warendorf und besuchte dort das Progymnasium. Hier erhielt er eine umfassende Deutsch-, Mathematik-, Latein-, Griechisch-, Französisch-, Englisch- und Geschichtsbildung. Von 1833 bis 1835 absolvierte er das Lehrerseminar in Büren, das er mit einem sehr guten Zeugnis abschloss. Seine erste Lehrerstelle führte ihn nach Telgte an eine Knabenschule. Abends unterrichtete er talentierte Jungen bei sich zu Hause. Außerdem veröffentlichte er einige Artikel in Fachzeitschriften. Des Weiteren unterzog er sich der Prüfung „pro rectoratu“. Er bestand diese Prüfung und durfte ab sofort eine Schule, ob öffentlich oder privat, als Direktor führen.

Am 21. September 1859 wurde seinem Antrag, sein Wohnhaus an dem Knickenbergplatz 5 um ein Stockwerk aufzustocken, von der königlichen Regierung die Erlaubnis erteilt. Zugleich wurde auf dem Satteldach ein Glocken- und Uhrenturm aufgesetzt. Des Weiteren ließ Joseph Knickenberg um 1859 die denkmalgeschützten Schul- und Pensionshäuser in der Mühlenstraße 3-5 für auswärtige Schüler errichten. Im Herbst 1859 gründete er mit 40 Schülern und dem jungen Kollegen Heinrich Wallbaum aus Münster, bestehend aus einem Progymnasium und einem Internat, das sog. Knickenbergsche Institut. Weitere fachliche Unterstützung erhielt er durch einen Elementarlehrer und zwei Religionslehrer.

Wolfgang Riechmann, Ingo Riemann, Frank Völker, Hilmar Henke

1869

Joseph Knickenbergs Nachfolger wurde 1869 sein Sohn Dr. Phil. Franz Knickenberg (1844 -1915). Im Jahr 1898 wurde ihm die Amtsbezeichnung „Direktor“ verliehen.

Aus zunächst bescheidenen Anfängen entwickelte sich das Knickenbergsche Institut, das jahrzehntelang zwischen 260 und 300 Schüler hatte, zu großem Ansehen weit über Telgte und Westfalen hinaus. In dem Institut waren interne und externe Schüler. Die Internen waren die Schüler, die aus einer anderen Stadt kamen und im Internat wohnten. Die Externen waren die Schüler, die in Telgte wohnten und nach dem Ende des Unterrichts nach Hause gingen, um Hausaufgaben zu machen. Da jeder Schüler eine bunte Mütze tragen musste, konnte er nicht ohne Erlaubnis in die Stadt gehen, weil die Lehrer manchmal durch die Stadt gingen, um zu kontrollieren, ob die Schüler durch die Stadt liefen, anstatt Hausaufgaben zu machen. Wenn ein Schüler mal von einem Lehrer in der Stadt gesehen wurde, konnte dieser an der Mütze erkennen, in welche Klasse er gehörte, und ihn am anderen Tag darauf ansprechen. Dieses galt aber nur für die Schüler aus Telgte. Einige Lehrer nahmen manchmal auswärtige Schüler auf. Die Unterbringung bei den Lehrern war aber etwas teurer als die Unterbringung im Internat. Die Eltern dieser Kinder glaubten vielleicht, dass der Lehrer aufpasste, wenn sie ihre Schularbeiten erledigten.

Stadtarchiv, Wolfgang Riechmann, Ingo Riemann, Frank Völker

1872

Das Knickenbergsche Institut kaufte 1872 das Peperhofsche Hofgrundstück, heute „Knickenbergparkplatz“ in der Mühlenstraße. Rektor Dr. Joseph Knickenberg ließ darauf das Pensionat, den „Kasten“, bauen. Im Erdgeschoss befand sich ein Studiensaal, den die Schüler des Instituts nachmittags von 15 bis 17 Uhr zum Studieren und zum Erledigen ihrer Schularbeiten nutzten. In den oberen Geschossen befanden sich die Schlafsäle der internen Schüler.

Stadtarchiv, Hilmar Henke

1878

Nachdem im Jahre 1878 am Baßfeld eine neue Knabenschule, die heutige VHS, fertiggestellt war, wurde die obere Mädchenklasse in das Gebäude in der Mühlenstraße überführt.

Stadtarchiv

1911

Schließlich konnte im Jahre 1911 ein neues großes Schulgebäude für alle Mädchenklassen seiner Bestimmung übergeben werden. Es lag ebenfalls an der Mühlenstraße und ist sicher vielen noch als „die Mädchenschule“ oder „die Marienschule“ bekannt. Das Schulgebäude lag in dem Winkel Mühlenstraße/Schlaunstraße, dort sind heute die Praxen von Dr. Siebecker und Dr. Hoffmann. Die Schule wurde 1985 abgerissen und bis zur Errichtung eines eigenen Schulgebäudes zum Schulzentrum verlegt.

Erst jetzt kam das alte Fachwerkhaus, das 57 Jahre Knabenschule und 33 Jahre Mädchenschule gewesen war, an das Knickenbergsche Institut, das im Jahre 1905 an Carl Linpinsel für 150.000 Reichsmark verkauft worden war. Die Schule benötigte dringend einen neuen Zeichensaal und einen Physikraum. Dass umfangreiche Bauarbeiten nötig waren, belegen alte Akten im Stadtarchiv: Darin heißt es: „Um die Physikklasse einrichten zu können, müssen die hinteren Fachwände ausgebrochen werden und eine neue, balkentragende Fachwand aufgeführt werden.“ Da die vorhandene Schulklasse für den Zeichensaal wirklich groß ist und die Beleuchtung zu ungünstig ist, wird ein 2 m breiter Raum für Zeichnungen, Modelle und physikalische Apparate abgetrennt. Um für den neuen Zeichensaal eine günstigere Beleuchtung zu erhalten, wird zwischen je 2 vorhandenen Fenstern 1 Fenster ausgebrochen, sodass 6 Fenster entstehen. „Diese 6 Fenster werden dann um 50 cm höher gebrochen.“ Zeichenlehrer war damals Hermann Kilz (1883–1915), der, wie es in alten Akten heißt, während seiner Ausbildung am 5.3.1915 beim Reserve-Infanterie-Regiment Nr. 39 im Lazarett zu Wesel gestorben ist. Den Physikunterricht hielt in diesem Raum damals der Studienrat Albert Klaverkamp, der sich auch als Ballonführer einen Namen gemacht hat.

Stadtarchiv

1920

In den 1920er Jahren wurde das Knickenbergsche Institut wegen sinkender Schülerzahlen von der Stadt- und Landgemeinde Telgte nach zahlreichen Diskussionen der Verantwortlichen dann doch gekauft und in eine Realschule und ein Realprogymnasium umgewandelt. Dieser Kauf ist uneingeschränkt der Bürgerinitiative „Verein Telgter Schulfreunde e. V.“ durch ihre Einwendungen und durch ihre Unterschriftenaktion der 94 Unterzeichner zu verdanken. Schul- und Internatsleiter wurde Studienrat Friedrich Evers.

Ingo Riemann, Frank Völker, Hilmar Henke

1924

Nachdem im Jahre 1924 noch mit 309 die höchste Schülerzahl an der Realschule und dem Realprogymnasium (Knickenberg Institut) erreicht wurde, ging die Schülerzahl in den folgenden Jahren unaufhaltsam zurück. Im Jahr 1932 wurde schließlich der stufenweise Abbau der öffentlichen höheren Lehranstalt mit katholischem Internat beschlossen. Wegen der sinkenden Schülerzahlen konnte nun das alte Fachwerkhaus an der Mühlenstraße 3 anderweitig genutzt werden.

Stadtarchiv, Ingo Riemann, Frank Völker

1933

Der Reichsarbeitsdienst (RAD) hatte in den leerstehenden Räumlichkeiten des Knickenberg-Instituts auf dem Knickenbergplatz 3 ein Lager für zunächst 100 Personen eingerichtet. Sie wurden für landwirtschaftliche Arbeiten (Kultivierung von Ödland) und für die Emsregulierung eingesetzt.

Stadtarchiv

1934

Ab Juli 1934 unterhielt der Reichsarbeitsdienst eine „Truppführerschule“ in dem ehemaligen Internatsgebäude des Knickenberg-Instituts, das auf dem heutigen Knickenbergplatz stand und als „Parteihaus“ bezeichnet wurde. In den letzten Kriegsjahren diente es als Parteihaus der NSDAP. Am 28. November 1944 brannte es infolge von Brandstiftung ab.

Stadtarchiv

1935

Als wegen sinkender Schülerzahlen die Schließung des Knickenberg-Instituts auf dem Knickenbergplatz 3 bevorstand, richtete der Reichsarbeitsdienst in den leerstehenden Räumlichkeiten des Fachwerkhauses 1935 eine Kantine ein. Von 1939 bis 1945 diente das Haus als Volksbücherei.

Stadtarchiv, Ingo Riemann, Frank Völker

1945

Nach dem Krieg entschied man sich, die Volksbücherei aufzulösen. Dies geschah durch öffentliche Bekanntmachung vom 17. Juli 1945. Die wenigen noch vorhandenen Bücher (insgesamt 153) wurden der katholischen Pfarrbücherei übergeben.

In den Kriegswirren der letzten Tage – kurz vor dem Einmarsch der alliierten Truppen – waren die meisten Bücher geplündert worden.

Nun konnte in dem Haus das Wirtschafts- und Ernährungsamt untergebracht werden, das für die Ausstellung von Bezugsscheinen und Lebensmittelmarken zuständig war.

Nach der Freigabe aller Güter und Lebensmittel wurde das Amt zum 31. März 1950 aufgelöst.

Stadtarchiv

1975

Nach einer aufwendigen Kernsanierung fand die kirchliche Einweihungsfeier vor zahlreichen Gästen am 18. April 1975 statt.

Eröffnungstag war drei Tage später am 21. April. Über 80 Senioren konnte die damalige Leiterin Ruth Bruens bei Kaffee und Kuchen in dem neuen Haus begrüßen, für das Bürgermeister Albert Bruens und Stadtdirektor Hans Melchers schon einen Namen gewählt hatten: Knickenberghaus.

Das „Knickenberghaus“ ist seit 1975 Treffpunkt der Seniorengemeinschaft sowie verschiedener Vereine.

Stadtarchiv

Danksagung

Ich möchte mich herzlich bei allen bedanken, die mich mit Informationen, Gesprächen und Fotos unterstützt haben.

Mein Dank gilt: Simone Müller, Fred Kaspar, Ingo Riemann, Frank Völker, Wolfgang Riechmann, Frank Uekötter, Stadtarchiv Telgte, Westfälische Nachrichten, Lothar Thurn und Reinhard Große Jäger.

Hilmar Henke

Bemerkungen zu den Bildern

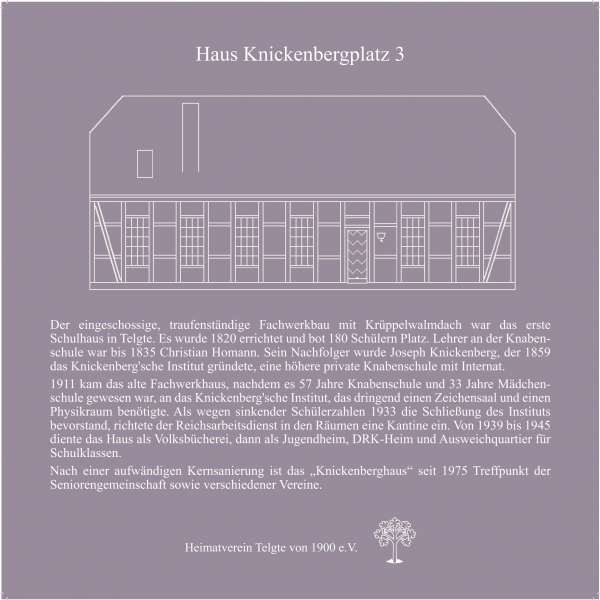

zu Bild 1:

Hausschild „Haus Knickenbergplatz 3“.

zu Bild 2:

Joseph Knickenberg (1814–1884). (Foto: Stadtarchiv)

zu Bild 3:

Franz Knickenberg (1844–1915). (Foto: Stadtarchiv)

zu Bild 4.a:

In dem dreigeschossigen Knickenberg-Haus in der Mühlenstraße 7 wohnten der Direktor und die unverheirateten Lehrer, die noch ausgebildet wurden. (Foto Stadtarchiv vor 1900)

zu Bild 4.b:

(Foto: Hilmar Henke 2025)

zu Bild 5:

Das einstige Schul- und Pensionatshaus für auswärtige Schüler des Knickenbergschen Instituts lag in der Mühlenstraße 3–5. (Foto: Westfälische Nachrichten)

zu Bild 6.a:

Schulhaus Knickenbergplatz 5. (Foto: Stadtarchiv nach 1859)

zu Bild 6.b:

Nach mehreren Besitzerwechseln wurde das Gebäude 1980 zu einem Wohnhaus umgebaut. (Foto: Hilmar Henke 2025)

zu Bild 7:

Das dreistöckige Gebäude des Knickenbergschen Instituts stand auf dem heutigen Knickenbergparkplatz. Wegen sinkender Schülerzahlen zog die NSDAP um 1936 in den „Kasten“ ein, wie er auch liebevoll im Volksmund genannt wurde. Der Unterricht konzentrierte sich auf die oberen Etagen des Hauses. Im Hintergrund ist das Hotel Telgter Hof (früher Baumhove) zu erkennen. (Postkarte: Lothar Thurn)

zu Bild 8.a und b:

Arbeitsdienstabteilung 2/200, Telgte, Gau 20 a, Westfalen – Nord. (Postkarte: Lothar Thurn)

zu Bild 9:

In den letzten Kriegsjahren diente der „Kasten“ als Parteihaus der NSDAP. Am 28. November 1944 brannte er infolge Brandstiftung ab. (Foto: Lothar Thurn)

zu Bild 10:

Der Stadtkern von Telgte um 1930, oben links der „Kasten“. (Foto: Reinhard Große Jäger)

zu Bild 11:

Gemarkung der Stadt Telgte. (Foto: Stadtarchiv. Die Schul- und Internatsgebäude wurden hinzugefügt. Hilmar Henke)

zu Bild 12:

Die Mädchenschule wurde 1985 abgerissen und bis zur Errichtung eines eigenen Schulgebäudes zum Schulzentrum verlegt.

zu Bild 13:

Am 1.September 1974 wurde mit der Renovierung begonnen. Dazu wurde, wie das Foto zeigt, bis auf das Fachwerk der gesamte Baukörper entkernt. (Foto: Stadtarchiv)

zu Bild 14:

Im weiteren Ablauf wurden die Gefache ausgemauert. (Foto: Stadtarchiv)

zu Bild 15:

Die Gefache sind vermauert, nun werden die Fenster eingesetzt. (Foto: Stadtarchiv)

zu Bild 16:

Frontseite des Knickenberghauses. (Foto_Hilmar Henke 2025)

zu Bild 17:

Rückseite des Knickenberghauses. (Foto: Stadtarchiv)

zu Bild 18:

Das Knickenbergsche Institut musste etwas Besonderes gewesen sein. Noch 1927 wurde ein Werbeprospekt unter dieser Überschrift versandt, obwohl die Lehranstalt schon 1923 durch den Kommunalzweckverband (Stadt Telgte) übernommen wurde. (Foto: Stadtarchiv)

zu Bild 19:

Noch 1927/28 ließ die inzwischen städtische Schule ein neues Direktorenwohnhaus an der Grabenstraße 10 errichten. Man hoffte, damit einen dem guten Ruf der Schule entsprechenden Schulleiter anziehen zu können. Dr. Fred Kaspar (Foto: Hilmar Henke 2025)

Bildergalerie

-

Bild 1

Bild 1

Bild 1

Bild 1

-

Bild 2

Bild 2

Bild 2

Bild 2

-

Bild 3

Bild 3

Bild 3

Bild 3

-

Bild 4.a

Bild 4.a

Bild 4.a

Bild 4.a

-

Bild 4.b

Bild 4.b

Bild 4.b

Bild 4.b

-

Bild 5

Bild 5

Bild 5

Bild 5

-

Bild 6.a

Bild 6.a

Bild 6.a

Bild 6.a

-

Bild 6.b

Bild 6.b

Bild 6.b

Bild 6.b

-

Bild 7

Bild 7

Bild 7

Bild 7

-

Bild 8.a

Bild 8.a

Bild 8.a

Bild 8.a

-

Bild 8.b

Bild 8.b

Bild 8.b

Bild 8.b

-

Bild 9

Bild 9

Bild 9

Bild 9

-

Bild 10

Bild 10

Bild 10

Bild 10

-

Bild 11

Bild 11

Bild 11

Bild 11

-

Bild 12

Bild 12

Bild 12

Bild 12

-

Bild 13

Bild 13

Bild 13

Bild 13

-

Bild 14

Bild 14

Bild 14

Bild 14

-

Bild 15

Bild 15

Bild 15

Bild 15

-

Bild 16

Bild 16

Bild 16

Bild 16

-

Bild 17

Bild 17

Bild 17

Bild 17

-

Bild 18

Bild 18

Bild 18

Bild 18

-

Bild 19

Bild 19

Bild 19

Bild 19

https://www.heimatverein-telgte.de/akhaus-knickenbergplatz-3#sigProId06e0d585e0